- Александр пушкин — евгений онегин

- Вся жизнь была залогом

- Евгений онегин читать онлайн бесплатно

- Знакомый незнакомый пушкин

- Не мысля гордый свет забавить

- Не мысля гордый свет забавить…

- Понравилось это:

- Похожие книги на «евгений онегин», александр пушкин

- Предполагаемый портрет амалии ризнич. рис. а. пушкина

- Претензии к человеку читающему, или брюзжание неос

- Проект bioserge

- Роль эпиграфа в одном из произведений русской литературы xix века. (а.с.пушкин. «евгений онегин».)

Александр пушкин — евгений онегин

Вся жизнь была залогом

В словарях Ушакова и Ефремовой приводится толкование слова «залог», только с разными пометами: «книжное» и «переносное»:

перен. гарантия, нечто, служащее подтверждением чего-либо ◆ Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять её на смех,

успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку

английских белил, которую Лиза приняла с изъявлением искренней

благодарности. А. С. Пушкин, «Барышня-крестьянка», 1830 г.

перен. причина, обязательное условие ◆ Налаженный постпродажный сервис — залог лояльности клиентов.

Евгений онегин читать онлайн бесплатно

Александр Сергеевич Пушкин

Pe€tri de vanite€ il avait encore plus de cette espe`ce d’orgueil qui fait avouer avec la me^me indiffe€rence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d’un sentiment de supe€riorite€, peut-e^tre imaginaire.

Tire€ d’une lettre particulie`re[1]

He мысля гордый свет забавить,Вниманье дружбы возлюбя,Хотел бы я тебе представитьЗалог достойнее тебя,Достойнее души прекрасной,Святой исполненной мечты,Поэзии живой и ясной,Высоких дум и простоты;Но так и быть – рукой пристрастнойПрими собранье пестрых глав,Полусмешных, полупечальных,Простонародных, идеальных,Небрежный плод моих забав,Бессонниц, легких вдохновений,Незрелых и увядших лет,Ума холодных наблюденийИ сердца горестных замет.

И жить торопится, и чувствовать спешит.

«Мой дядя самых честных правил,Когда не в шутку занемог,Он уважать себя заставилИ лучше выдумать не мог.Его пример другим наука;Но, боже мой, какая скукаС больным сидеть и день и ночь,Не отходя ни шагу прочь!Какое низкое коварствоПолуживого забавлять,Ему подушки поправлять,Печально подносить лекарство,Вздыхать и думать про себя:Когда же черт возьмет тебя!»

Так думал молодой повеса,Летя в пыли на почтовых,Всевышней волею ЗевесаНаследник всех своих родных. —Друзья Людмилы и Руслана!С героем моего романаБез предисловий, сей же часПозвольте познакомить вас:Онегин, добрый мой приятель,Родился на брегах Невы,Где, может быть, родились выИли блистали, мой читатель;Там некогда гулял и я:Но вреден север для меня[3].

Служив отлично-благородно,Долгами жил его отец,Давал три бала ежегодноИ промотался наконец.Судьба Евгения хранила:Сперва Madame за ним ходила,Потом Monsieur ее сменил;Ребенок был резов, но мил.Monsieur l’Abbe€, француз убогой,Чтоб не измучилось дитя,Учил его всему шутя,Не докучал моралью строгой,Слегка за шалости бранилИ в Летний сад гулять водил.

Когда же юности мятежнойПришла Евгению пора,Пора надежд и грусти нежной,Monsieur прогнали со двора.Вот мой Онегин на свободе;Острижен по последней моде;Как dandy[4] лондонский одет —И наконец увидел свет.

Мы все учились понемногуЧему-нибудь и как-нибудь,Так воспитаньем, слава богу,У нас немудрено блеснуть.Онегин был, по мненью многих(Судей решительных и строгих),Ученый малый, но педант[5].Имел он счастливый талантБез принужденья в разговореКоснуться до всего слегка,С ученым видом знатокаХранить молчанье в важном спореИ возбуждать улыбку дамОгнем нежданных эпиграмм.

Латынь из моды вышла ныне:Так, если правду вам сказать,Он знал довольно по-латыни,Чтоб эпиграфы разбирать,Потолковать об Ювенале,В конце письма поставить vale[6],Да помнил, хоть не без греха,Из Энеиды два стиха.

Высокой страсти не имеяДля звуков жизни не щадить,Не мог он ямба от хорея,Как мы ни бились, отличить.Бранил Гомера, Феокрита;Зато читал Адама СмитаИ был глубокий эконом,То есть умел судить о том,Как государство богатеет,И чем живет, и почемуНе нужно золота ему,Когда простой продукт имеет.Отец понять его не могИ земли отдавал в залог.

Всего, что знал еще Евгений,Пересказать мне недосуг;Но в чем он истинный был гений,Что знал он тверже всех наук,Что было для него измладаИ труд, и мука, и отрада,Что занимало целый деньЕго тоскующую лень, —Была наука страсти нежной,Которую воспел Назон,За что страдальцем кончил онСвой век блестящий и мятежныйВ Молдавии, в глуши степей,Вдали Италии своей.

Как рано мог он лицемерить,Таить надежду, ревновать,Разуверять, заставить верить,Казаться мрачным, изнывать,Являться гордым и послушным,Внимательным иль равнодушным!Как томно был он молчалив,Как пламенно красноречив,В сердечных письмах как небрежен!

Как он умел казаться новым,Шутя невинность изумлять,Пугать отчаяньем готовым,Приятной лестью забавлять,Ловить минуту умиленья,Невинных лет предубежденьяУмом и страстью побеждать,Невольной ласки ожидать,Молить и требовать признанья,Подслушать сердца первый звук,Преследовать любовь и вдругДобиться тайного свиданья…И после ей наединеДавать уроки в тишине!

Как рано мог уж он тревожитьСердца кокеток записных!Когда ж хотелось уничтожитьЕму соперников своих,Как он язвительно злословил!Какие сети им готовил!Но вы, блаженные мужья,С ним оставались вы друзья:Его ласкал супруг лукавый,Фобласа давний ученик,И недоверчивый старик,И рогоносец величавый,Всегда довольный сам собой,Своим обедом и женой.

Бывало, он еще в постеле:К нему записочки несут.Что? Приглашенья? В самом деле,Три дома на вечер зовут:Там будет бал, там детский праздник.Куда ж поскачет мой проказник?С кого начнет он? Всё равно:Везде поспеть немудрено.Покамест в утреннем уборе,Надев широкий боливар[7],Онегин едет на бульвар,И там гуляет на просторе,Пока недремлющий брегетНе прозвонит ему обед.

Уж темно: в санки он садится.«Пади, пади!» – раздался крик;Морозной пылью серебритсяЕго бобровый воротник.К Talon[8] помчался: он уверен,Что там уж ждет его Каверин.Вошел: и пробка в потолок,Вина кометы брызнул ток;

Еще бокалов жажда проситЗалить горячий жир котлет,Но звон брегета им доносит,Что новый начался балет.Театра злой законодатель,Непостоянный обожательОчаровательных актрис,Почетный гражданин кулис,Онегин полетел к театру,Где каждый, вольностью дыша,Готов охлопать entrechat[10],Обшикать Федру, Клеопатру,Моину вызвать (для того,Чтоб только слышали его).

Волшебный край! там в стары годы,Сатиры смелый властелин,Блистал Фонвизин, друг свободы,И переимчивый Княжнин;Там Озеров невольны даниНародных слез, рукоплесканийС младой Семеновой делил;Там наш Катенин воскресилКорнеля гений величавый;

Мои богини! что вы? где вы?Внемлите мой печальный глас:Всё те же ль вы? другие ль девы,Сменив, не заменили вас?Услышу ль вновь я ваши хоры?Узрю ли русской ТерпсихорыДушой исполненный полет?Иль взор унылый не найдетЗнакомых лиц на сцене скучной,И, устремив на чуждый светРазочарованный лорнет,Веселья зритель равнодушный,Безмолвно буду я зеватьИ о былом воспоминать?

Театр уж полон; ложи блещут;Партер и кресла, всё кипит;В райке нетерпеливо плещут,И, взвившись, занавес шумит.Блистательна, полувоздушна,Смычку волшебному послушна,Толпою нимф окружена,Стоит Истомина; она,Одной ногой касаясь пола,Другою медленно кружит,И вдруг прыжок, и вдруг летит,Летит, как пух от уст Эола;То стан совьет, то разовьет,И быстрой ножкой ножку бьет.

Знакомый незнакомый пушкин

![7f71f0024c16f4b61d62c1a2689ccd0d[6] 7f71f0024c16f4b61d62c1a2689ccd0d[6]](https://lh4.ggpht.com/-1F4x5jwQ140/VQcS7DKsDUI/AAAAAAAAnJQ/6bWiaF53D4M/7f71f0024c16f4b61d62c1a2689ccd0d%255B6%255D_thumb%255B1%255D.jpg?imgmax=800)

Казалось бы, что нового можно сказать о Пушкине? О нём написано огромное количество книг. Впрочем, именно в таких случаях и становится актуальной поговорка: «Новое – это хорошо забытое старое». О Пушкине хочется писать. О Пушкине нужно писать, потому что, как это ни парадоксально, сегодняшним читателям о нём известно очень мало…

«Не мысля гордый свет забавить…»

Пушкина знают все. Его имя звучит везде. Улицы Пушкина, памятники Пушкину, библиотеки имени Пушкина и т.д. И произведения его вроде бы всем известны. Они любимы таким количеством людей, что уже наполовину ушли в фольклор.

Из-за этого Пушкин воспринимается не так, как другие классики. Он изначально кажется знакомым каждому до такой степени, что читатели приписывают ему собственные мысли и верят, что это Пушкин сказал.

Вот, например, вопрос, присланный Борису Гребенщикову на сайт aquarium.ru:

– Как вы думаете, прав ли был Пушкин, говоря об обратной пропорциональности любви к женщине и её любви к нам?

– «…тем легче нравимся мы ей».

Пушкин всегда прав – но нужно внимательнее читать.

Легче – не значит больше, так что обратной пропорциональности нет.

Да, и в самом деле:

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей.

Тем не менее, вариант с «больше» вместо «легче» очень популярен и то и дело цитируется под видом пушкинского.

А помните, как начинается роман «Евгений Онегин»? В народе ходит миф, будто бы он начинается со знаменитого: «Мой дядя самых честных правил…».

На самом деле так:

Не мысля гордый свет забавить,

Вниманье дружбы возлюбя,

Хотел бы я тебе представить

Залог достойнее тебя,

Достойнее души прекрасной,

Святой исполненной мечты,

Поэзии живой и ясной,

Высоких дум и простоты;

Но так и быть — рукой пристрастной

Прими собранье пёстрых глав,

Полусмешных, полупечальных,

Простонародных, идеальных,

Небрежный плод моих забав,

Бессонниц, лёгких вдохновений,

Незрелых и увядших лет,

Ума холодных наблюдений

И сердца горестных замет.

«Солнце нашей поэзии»

Общаясь с разными людьми и гуляя по Интернет-форумам, я не раз слышала: «Ну что это за фраза: «солнце русской поэзии»? А Лермонтов тогда кто? «Луна»?»

Да, эту метафору можно встретить, наверное, во всех учебниках литературы, её часто (и неточно) повторяют на уроках по Пушкину. Она давно воспринимается как штамп.

Хотя метафора блестящая. Это слова В.Одоевского из некролога Пушкина, из единственного сообщения о его смерти, появившегося в печати 30 января 1837 г.:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! к этой мысли нельзя привыкнуть! 29-го января 2 ч. 45 м. пополудни».

Именно из этой публикации Россия узнала о смерти Пушкина. Забудьте советскую интонацию учебников, забудьте всё, что слышали на эту тему. Просто представьте морозную зиму 1837 года, потрясение, которое вызвала смерть Пушкина, реакцию его друзей, его читателей – и эти слова, выразившие всеобщие чувства. Поразительно точная метафора!

Именно «солнце», тут передано всё – и гениальность Пушкина, и значимость, и радостная лёгкость, сияние его стихов – и потрясение от его смерти…

Кстати, если хотите подробнее узнать об этом, посмотрите фильм «Последняя дорога» (Ленфильм, 1986). Он великолепно воссоздаёт атмосферу тогдашнего Петербурга. Показывает окружение Пушкина, его дом, обстоятельства, связанные с дуэлью, а главное, всю противоречивость отношения к Пушкину – от любви до ненависти и презрения. И то, какую бурю самых разных эмоций вызвал этот короткий некролог в газете и, в частности, формулировка «солнце нашей поэзии».

Мойка, 12

Никогда не забуду свой первый визит на Мойку, 12, в музей-квартиру Пушкина. Прозрачное июльское небо, ручных воробьёв во дворе (да, именно воробьёв, а не голубей) и необычное ощущение времени. В Петербурге время вообще идёт по особым законам, иногда меняется, иногда исчезает. В доме Пушкина я ощутила это отчётливо, как никогда.

Когда я вошла туда, возникло удивительно тёплое чувство, словно этот дом давным-давно мне знаком. Конечно, захотелось побродить здесь в одиночку, без экскурсии, вслушаться в атмосферу. Хотя с экскурсоводом нам повезло.

Я стояла у окна, слушая рассказ, и представляла себе, как выглядел этот дом тогда, в XIX веке. Шелест платьев, голоса, шаги, детская беготня… Представить всё это оказалось нетрудно, потому что из окна не было видно ничего, напоминающего о нашем времени. Ни одного автомобиля, пустая улица, река, стены домов.

Экскурсовод произнесла:

– К дому подъехал экипаж… – и тут в полной тишине раздался цокот лошадиных копыт. Под окнами проехала пролётка и остановилась около дома.

Все замерли. Было полное ощущение, что сейчас сюда войдёт кто-нибудь из друзей Пушкина и скажет, что желает его видеть.

– Это специально организовано? – спросил кто-то.

Экскурсовод развела руками.

– Нет…

Осень

Всем известно, что из времён года Пушкин больше всего любил осень. Любовался ей, много писал о ней, да и осенью ему писалось лучше. Но мне не раз приходилось видеть удивление по этому поводу. Большинству людей не нравится осень, и любовь поэта к этому времени года обычно объясняют странностью гения.

А некоторые полагают, что осенью поэту легче писать стихи, потому что осень грустная, и стихи тоже… но только не стихи Пушкина! Между прочим, в осенние дни, которые на многих наводят уныние, были написаны «Повести Белкина», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Домик в Коломне» и многое другое, что никак не назовёшь тоскливым и печальным.

Словно отвечая на это удивление, Пушкин писал:

Дни поздней осени бранят обыкновенно,

Но мне она мила, читатель дорогой,

Красою тихою, блистающей смиренно.

Так нелюбимое дитя в семье родной

К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,

Из годовых времен я рад лишь ей одной,

В ней много доброго; любовник не тщеславный,

Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

Как это объяснить? Мне нравится она,

Как, вероятно, вам чахоточная дева

Порою нравится. На смерть осуждена,

Бедняжка клонится без ропота, без гнева.

Улыбка на устах увянувших видна;

Могильной пропасти она не слышит зева;

Играет на лице еще багровый цвет.

Она жива еще сегодня, завтра нет.

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

Но всё-таки причина любви к осени здесь не названа, а только обозначена метафорой. «Я нечто в ней нашёл мечтою своенравной»… Но что?

Я очень люблю осень. У меня и осень как таковая, и осень пушкинских стихов всегда ассоциируется с другими его строками, из «Пира во время чумы» (кстати, тоже написанного осенью):

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Посмотрите — они глубоко созвучны его стихам о поздней осени.

Умирание, угасание природы, приближение зимнего холода каждым человеком невольно воспринимается как метафора и собственной жизни, и вообще всего временного.

Это напоминание о том, что всё рано или поздно заканчивается и уходит, каким бы тёплым и прекрасным оно ни было. Отсюда и традиционная осенняя грусть. Но Пушкину осень приносила радость, глубочайшую радость, которой он не находил в других временах года! Почему?

Потому что уйти, исчезнуть, прекратиться может только временное. И только когда уходит временное, когда исчезает всё лишнее, становится возможным высочайший взлёт духа. Именно в эту пору легче всего увидеть и воплотить то, что времени не подвластно.

Если осенью смотреть только на угасающую природу, то не почувствуешь ничего, кроме тоски. А если увидеть за этим свет, который выше времени, то осень вызовет совсем другие чувства и прилив вдохновения. «Бессмертья, может быть, залог», напоминание о нашей истинной сущности, о предназначении, которое мы нередко забываем в потоке времени.

Вот она, эта «мечта своенравная» — мечта о бессмертии. И твёрдая вера в бессмертие — ведь если бы этой веры не было, то осень нагоняла бы беспросветную тоску, как любая несбыточная надежда.

Поэтому стихи Пушкина об осени обладают таким удивительным магнетизмом. В них нет уныния, напротив, в них мерцает глубокая внутренняя радость.

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась,

Ложился на поля туман,

Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась

Довольно скучная пора;

Стоял ноябрь уж у двора.

Встает заря во мгле холодной;

На нивах шум работ умолк;

С своей волчихою голодной

Выходит на дорогу волк;

Его почуя, конь дорожный

Храпит — и путник осторожный

Несется в гору во весь дух;

На утренней заре пастух

Не гонит уж коров из хлева,

И в час полуденный в кружок

Их не зовет его рожок;

В избушке распевая, дева

Прядет, и, зимних друг ночей,

Трещит лучинка перед ней.

Малоизвестные факты о Пушкине

Пушкин помнил себя с 4 лет. Он несколько раз рассказывал о том, как однажды на прогулке заметил как колышется земля и дрожат колонны, а последнее землетрясение в Москве было зафиксировано как раз в 1803 году.

И, кстати, примерно, в то же время произошла первая встреча с Пушкина с императором – маленький Саша чуть было не попал под копыта коня Алексанрда I, который тоже выехал на прогулку. Слава богу, Александр успел придержать коня, ребенок не пострадал, и единственный, кто перепугался не на шутку – это няня.

А в знаменитый лицей Пушкин, оказывается, поступил по блату. Лицей основал сам министр Сперанский, набор был невелик – всего 30 человек, но у Пушкина был дядя – весьма известный и талантливый поэт Василий Львович Пушкин, который был лично знаком со Сперанским.

Уж не знаю как чувствовал себя дядя впоследствии, но в списке успевающих учеников, который подготовили к выпускному вечеру, Пушкин был вторым с конца.

Зато в лицее Пушкин в первый раз влюбился. Очень любопытно почитать даже не список его побед, а отзывы о нем разных людей.

Его брат, например, говорил, что Пушкин был собою дурен, ростом мал, но женщинам почему-то нравился. Что и подтверждается восторженным письмом Веры Александровны Нащокиной, в которую Пушкин тоже был влюблен: «Пушкин был шатен с сильно вьющимися волосами, голубыми глазами и необыкновенной привлекательности».

Впрочем, тот же брат Пушкина признавал, что, когда Пушкина кто-то интересовал, он становился очень заманчив. С другой стороны, когда Пушкину было неинтересно, разговор его был вял, скучен и просто несносен. Количество побед Пушкина на любовном фронте равно 113!

Первая дуэль Пушкина случилась в лицее, а вообще его вызывали на дуэль больше 90 раз. Сам Пушкин предлагал стреляться больше полутора сотен раз. Причина могла не стоить выеденного яйца – например, в обычном споре о пустяках Пушкин мог неожиданно обозвать кого-нибудь подлецом, и, конечно, это заканчивалось стрельбой.

Еще у Пушкина были карточные долги, и довольно серьезные. Он, правда, почти всегда находил средства их покрыть, но, когда случались какие-то задержки, он писал своим кредиторам злые эпиграммы и рисовал в тетрадях их карикатуры. Однажды такой лист нашли, и был большой скандал.

Да, а вот что пишут о Пушкине иностранцы. Оказывается, Евгений Онегин – это вообще первый русский роман (хотя и в стихах). Так написано в «Британской энциклопедии» редакции 1961 года. Там же написано, что до Пушкина русский язык был вообще не пригоден для художественной литературы.

Кстати, в России в 1912 и 1914 годах выходили сборники стихов Пушкина, которые теперь стали библиографической редкостью: составителем сборников был некий В. Ленин, а предисловие написал А. Ульянов. Ленин – был псевдоним издателя Сытина (его дочку звали Еленой), а литературовед Ульянов был просто однофамильцем.

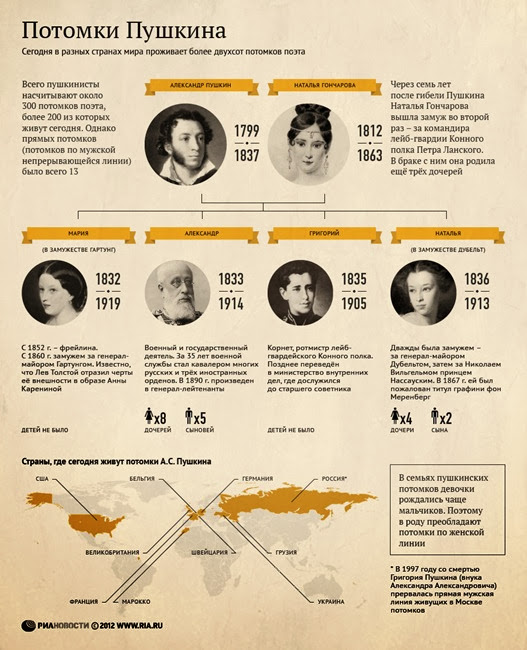

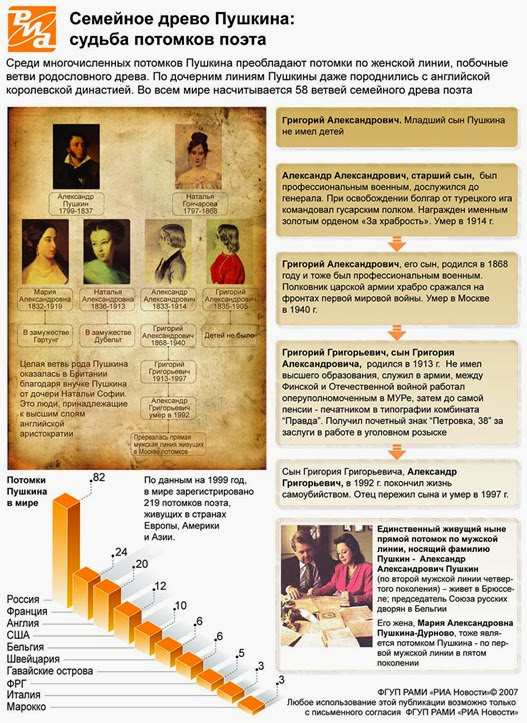

У Пушкина было четверо детей: две дочери и два сына. Никто из них литературой не занимался. Только младший сын Григорий Александрович порой делился воспоминаниями об отце. Правда, в год, когда Пушкина убили, Григорию исполнилось только 2 года.

‘Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться’. А. С. Пушкин — П. В. Нащокину. 1836

Н. И. Фризенгоф. Дети А. С. Пушкина. 1839

Н. И. Фризенгоф. Дети А. С. Пушкина. 1839

В настоящее время число потомков Пушкина в мире превышает две сотни человек. Потомки Пушкина живут не только в России, но и во многих других странах мира.

В Санкт-Петербурге есть Пушкинский дом. Это не место, в котором жил поэт, а Институт русской литературы РАН. Изначально он был создан как центр сбора, хранения и изучения рукописей и реликвий, которые относятся к жизни и творчеству А. С. Пушкина и писателей пушкинской эпохи. Кроме этого, в Пушкинский дом стекались материалы по русской литературе и культуре разных исторических периодов, от древности до современности, и в 1930 г. он был преобразован в Институт русской литературы Академии наук СССР, сохранив при этом в качестве второго названия и историческое имя.

В Русском центре в Усть-Каменогорске (Казахстан) готовят серию изданий по следам донжуанского списка А.С.Пушкина. Стоит отметить, что книга на такую тему впервые была выпущена небольшим тиражом еще в 1923 году П. К. Губером. Она представляла собой небольшое издание из семи глав.

Обновленную же версию, которая называется «Пред мощной властью красоты», планируют выпустить в девяти томах. В книгах развенчивается миф о взаимоотношениях А. С. Пушкина с Е. К. Воронцовой; представлена оригинальная концепция отношения А. С. Пушкина к императрице Елизавете Алексеевне, жене Александра I, и императрице Александре Федоровне, жене Николая I, и др.

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин зафиксировал свою встречу с грузинами, которые перевозили тело покойного А. С. Грибоедова из Тегерана в Тифлис. Реальная встреча произошла 11 июня 1829 г. по дороге из Тифлиса в Карс у перевала через Безобдальский хребет.

Пушкин и Грибоедов периодически встречались в 1817 г., когда Пушкин после окончания Лицея жил в Петербурге, а также в 1828 г., когда Грибоедов некоторое время находился в столице в связи с заключением Туркманчайского договора, однако последняя их встреча оказалась трагичной.

Раньше на вступительных экзаменах в университет вопрос: «Где и при каких обстоятельствах встречались Пушкин и Грибоедов?» — был одним из часто задаваемых абитуриентам «на засыпку».

Пушкин на протяжении шести лет готовил предисловие к «Борису Годунову» (текст драмы был окончен в 1825, а опубликован только в 1831 году). Причем и после издания трагедии автор добавлял новые комментарии к своей новаторской драме, пытался как можно доступнее разъяснить отдельные моменты, вызывающие нарекания у публики и критиков.

Изначально роман «Евгений Онегин» Пушкин начинал писать как «Альбом Онегина» от первого лица. Потом понял, что полное сближение автора с героем ему не очень нравится, и разделил две ипостаси: вывел себя среди действующих лиц как Автора, а Онегина как героя. В каноническом тексте остались следы «Альбома»: отрывок «Мой дядя самых честных правил…» взят именно из первого варианта. Пушкин только добавил строчку: «Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых…» — и закавычил реплику.

И – напоследок – наверное, самый забавный факт, который, правда, не имеет отношения к, собственно, биографии Пушкина. В Эфиопии несколько лет назад так поставили памятник Пушкину. На красивом мраморном постаменте высечены слова: «Нашему поэту».

Статьи по теме:

Компиляция материала – FOX В статье использованы материалы Марии Голиковой

Не мысля гордый свет забавить

* * * Не мысля гордый свет забавить, Вниманье дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя, Достойнее души прекрасной, Святой исполненной мечты, Поэзии живой и ясной, Высоких дум и простоты; Но так и быть — рукой пристрастной Прими собранье пестрых глав, Полусмешных, полупечальных, Простонародных, идеальных, Небрежный плод моих забав, Бессониц, легких вдохновений, Незрелых и увядших лет, Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет.

Александр Сергеевич Пушкин.

* * * Не мысля воли предсказаний, Вниманье дружбы, без друзей Всё без чудес, как наказанья, Живу один я без людей.

Какая месть, какая скука, Сидишь в глуши не видя свет, Среди идей, какая мука, Ты бродишь там, и ждёшь ответ.

Моя душа спаси от боли, С тобой беседую я вновь. Без покушений, ни от воли С природой милой,- вот любовь!

Пора, пора, сентябрь кружится! Три цвета прелести моей. Я есть поэт, мне всё быть снится,- Я ни один в душе своей.

Пора, пора, я вдохновляюсь! Смотря на вас, я поражён. Мой милый друг, я прорываюсь Чтоб ощутить, я приближён.

Я прирождён, я дух изгнанья, К себе не требую любовь. Пространство мысли, приказанья, Дружу с поэзией я вновь.

Пора стоит, сентябрь в неволе, Он бродит возле, предо мной. Своей красой раскинув в поле, Октябрь манит пронзив душой.

от 3 августа 2022

[Скрыть] Регистрационный номер 0421936 выдан для произведения:* * * Не мысля гордый свет забавить, Вниманье дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя, Достойнее души прекрасной, Святой исполненной мечты, Поэзии живой и ясной, Высоких дум и простоты;

Но так и быть — рукой пристрастной Прими собранье пестрых глав, Полусмешных, полупечальных, Простонародных, идеальных, Небрежный плод моих забав, Бессониц, легких вдохновений, Незрелых и увядших лет, Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет.

Александр Сергеевич Пушкин.

* * * Не мысля воли предсказаний, Вниманье дружбы, без друзей Всё без чудес, как наказанья, Живу один я без людей.

Какая месть, какая скука, Сидишь в глуши не видя свет, Среди идей, какая мука, Ты бродишь там, и ждёшь ответ.

Моя душа спаси от боли, С тобой беседую я вновь. Без покушений, ни от воли С природой милой,- вот любовь!

Пора, пора, сентябрь кружится! Три цвета прелести моей. Я есть поэт, мне всё быть снится,- Я ни один в душе своей.

Пора, пора, я вдохновляюсь! Смотря на вас, я поражён. Мой милый друг, я прорываюсь Чтоб ощутить, я приближён.

Я прирождён, я дух изгнанья, К себе не требую любовь. Пространство мысли, приказанья, Дружу с поэзией я вновь.

Пора стоит, сентябрь в неволе, Он бродит возле, предо мной. Своей красой раскинув в поле, Октябрь манит пронзив душой.

Не мысля гордый свет забавить…

Не мысля гордый свет забавить,

Вниманье дружбы возлюбя,

Хотел бы я тебе представить

Залог достойнее тебя,

Достойнее души прекрасной,

Святой исполненной мечты,

Поэзии живой и ясной,

Высоких дум и простоты;

Но так и быть — рукой пристрастной

Прими собранье пестрых глав,

Полусмешных, полупечальных,

Простонародных, идеальных,

Небрежный плод моих забав,

Бессонниц, легких вдохновений,

Незрелых и увядших лет,

Ума холодных наблюдений

И сердца горестных замет.

По словам самого Александра Сергеевича на написание этого романа он посвятил 7 лет 4 месяца и 17 дней. Пятитысячный тираж был раскуплен за неделю – для того времени это был колоссальный успех!

Интересно, но оценки современников не были однозначными и восторженными. Баратынский критиковал роман и отмечал подражание манере письма Байрона, а Надеждин обвинял произведение в отсутствии целостности…

Однако роман прошел испытание временем и вошёл в историю. Его до сих пор цитируют, читают и издают)

#сновавесна

Понравилось это:

Нравится

Похожие книги на «евгений онегин», александр пушкин

Предполагаемый портрет амалии ризнич. рис. а. пушкина

Немножко надо рассказать ученикам о том, кому посвящено это стихотворение. Я бы даже такую мысль проводил, что стараться слишком много знать не надо. Когда, скажем, «Я помню чудное мгновенье», посвященное Керн, читают и рассказывают – ух – про Керн то, се, пятое, десятое, – этим отяжеляют текст, внимание к тексту делают слишком назойливым.

Поэтому лишь только минимальное: кто такая Амалия Ризнич, которой по преданию посвящено это стихотворение? Сам Пушкин его не окончил, и в тексте названия «Амалии Ризнич» нет, но традиция связывает эти стихи с нею.

Просто все знают, – мемуаристы установили, – что в Одессе Пушкин встречался с этой гречанкой, Амалией Ризнич. Жена греческого негоцианта, то есть сравнительно крупного торговца, который привозил из Греции товары. А дальше известно, что она действительно уехала в Грецию и к тому времени, когда стихотворение написано, – 1830 год, – умерла. Поэтому предполагают, что оно связано с увлечением Пушкина Амалией Ризнич.

Вы не заметили странности в этом тексте, а? Есть какая-то удивительная странность, нет? Так вот, это означает, что в таком виде и надо читать. Это же неоконченный текст. Давайте прочитаем последнее четверостишие:

Твоя краса, твои страданья

Исчезли в урне гробовой –

А с ним и поцелуй свиданья.

Но жду его; он за тобой.

С кем – с ним? Тут же нет слова в единственном числе. А как это получилось? были такие строки:

Но сладкий поцелуй свиданья.

Его я жду: он за тобой.

Пушкин их изменил:

А с ним и поцелуй свиданья.

Но жду его; он за тобой,

– не заметив, что местоимение с ним повисло в воздухе. До этого: твоя краса – единственное число, но женский род; твои страданья – множественное число.

Борис Викторович Томашевский вышел из этой трудности таким образом: во всех собраниях сочинений по предложению Томашевского 5 читается: а с ними:

Твоя краса, твои страданья

Исчезли в урне гробовой –

А с ними поцелуй свиданья.

Но жду его; он за тобой.

Когда я читал это стихотворение студентам, вдруг одна , явно чуткая к стиху, сказала: «А получилось плохо». – «Почему?» – «Исчезла глубокая и горькая пауза, исчезла пауза страданья»:

Чтобы сохранить эту горькую паузу, пожалуй, стоит оставить тот неправильный текст, что я вам прочел. Ну, каждый учитель, конечно, это решает по-своему. А то, что это не бросается в глаза, то, что это проходит, – ну, вот сейчас мы видели, что вы примирились с этим и не закричали: какая бессмыслица! – наверное, так читать можно. Но это, я думаю, можно даже ученикам рассказать и сказать: пусть они сами тоже выбирают что хотят.

Теперь: в тексте есть – говорят – артикуляционная метафора:

Уста: [та] – раскрываются, разлука, губы расходятся. И надежда на свидание: дальше идет: [та – ат]. Свои уста оторвала.

Ну, может быть, это искусственно, я на этом не настаиваю, и опять можно обратиться к детям и сказать: как вы считаете – это нарочито? Стих Пушкина страшно естественно звучит!

Надо ли ученикам объяснять некоторые слова? Но ты от горького лобзанья. – я думаю, в старших классах, наверное, не надо: они знают это слово именно по русской поэзии. Заметить надо, что это очень далеко от обычной разговорной речи, не только потому, что есть слова, которые мы никогда не употребляем в обычной речи, но и потому, что вся фразеология:

Заснула ты последним сном, то, как описывается юг: Где тень олив легла на воды. , Неба своды сияют в блеске голубом. – это поэтическая речь, это высокий стиль, торжественный, это стиль романтизма. Романтики любили юг, я подозреваю, именно потому, что о юге можно писать вот таким высоким стилем:

Но там, увы, где неба своды

Сияют в блеске голубом,

Где тень олив легла на воды,

Заснула ты последним сном.

И дальше – опять та же высокая лексика:

Твоя краса, твои страданья. Мы обычно о чужих страданиях ничего не знаем, но верим, что Пушкин пишет правду: действительно, были эти страдания.

Претензии к человеку читающему, или брюзжание неос

Претензии к «человеку читающему», или брюзжание неостепенённого литератора.

Почему меня, как поэта условно молодого склонять берутся и, так и сяк, и в хвост и в загривок? Но стоит, — хотя, за меня уже сказали: — «Вот идет истинный талант; ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. (Дразнит.) «Слова, слова, слова. » Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь, взгляд ваш растаял в его лучах.

Не стану мешать вам.»; а я помешаю находиться в комфорте устоявшихся ценностей. Мне бывает недосуг разобрать некоторые наивности, которые встречаются, сплошь да рядом; и в прозаике, и в поэзии, и тем паче, в политических опусах. Иногда не выдержишь, черкнёшь нечто, но вал копипаста — это больше чем все водопады, малые и великие… Не будем мелочиться, возьмём «наше всё», а коли на солнце пятна, то об остальных объектах вербального космоса, и говорить влом.

Возьмёт молодой человек, как предсказано, потрепать лавры старика, — «Евгения Онегина»…, и что? Первая же рифма: «сидеть и думать про себя, когда же чёрт возьмёт тебя?» — «СЕБЯ-ТЕБЯ», — только развести руками, критики не выдерживает, а кто её выдерживает, спрашивается.

А сколько неуважения к читателю, правда, кто знает, кто книжку в тот момент листает?: «Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя» — «тебе – тебя» — просто примитив. «Залог достойнее тебя » — торг в ламбарде? Предлагает, априори, вещь более ценную, чем читатель?

Можно было по цыгански: Залог достойныя тебя, в смысле тебя достоин, и то это сомнительное, с точки зрения вежливости, проблематическое модально, суждение. А скажите, откровенно, — был бы интересен роман «Е.О» в прозе? Это безропотное, безоглядное преклонение пред рифмой классика, не есть ли суггестивное наваждение, лишающее способности критически мыслить, оставаясь на уровне чувственного восприятия усвоенных штампов? За сим кончаю, но впредь, спуску дать не обещаю…

Источник

Проект bioserge

Грубая и неразборчивая классификация Набокова. Евгений Онегин Пушкина, как самое глубокое философское произведение современности. «Опыты» Мишеля Монтеня в эпиграфе к Евгению Онегину. Общая идея «Фауста» Гёте и «Двенадцати спящих дев» Жуковского. Откуда взялась известная фраза «Иных уж нет, а те далече». Кто такие «благодатный Гений» и «подруга юных дней»? Не согрешишь не покаешься, не покаешься не спасёшься. Чёрное благовещенье.

По ту сторону Пушкина.

И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю. А.С Пушкин «Воспоминане»

Главный эпиграф к «Евгению Онегину», стоящий сразу после названия и перед посвящением, может характеризовать главного героя: Евгений обладал и «тщеславием» и «особенной гордостью», вполне мог с равнодушием признаваться в дурных поступках и несомненно обладал чувством превосходства.

Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может мнимого. Из частного письма.

В одном из вариантов седьмой главы, Татьяна читает дневники Онегина. Эта незаконченная часть, не вошедшая в роман, начинается так:

Меня не любят и клевещут, В кругу мужчин несносен я, Девчонки предо мной трепещут, Косятся дамы на меня…

В узком смысле, главный эпиграф может относиться только к посвящению. Частное письмо на французском языке отражает мнение «света» по поводу какого-то человека, общественную позицию. Пушкин не любил общество и его нравы, а поэтому в посвящении «не мыслит гордый свет забавить».

Мнение света о «гордости», «тщеславии» и проч. может не иметь никакого отношения к реальным качествам человека. Чего толкового в cлухах? Но им то как раз и верят чаще всего. Эпиграф и посвящение разделяют «свет» и «душу, исполненную мечты«. Тот, к кому обращается писатель, или не принадлежит к «обществу», или не уважает его мнение или «общество» не уважает мнение адресата.

В более широком смысле, эпиграф отражает мнение «света» обо всём романе в целом. «Евгений Онегин» — это произведение если не автобиографическое, то как минимум расширенное эссе и отражает индивидуальные соображения автора на какие-то события, имеет установку на интимную откровенность и разговорную интонацию.

Главный сюжет при этом возникает между делом, является поводом для того, чтобы пуститься в пространные философские рассуждения, афористичность и антитетичность. Как и в романе Стерна о Тристраме Шенди, лирические отступления и разговор с читателем здесь не отступление от темы — это сама тема.

В самом широком смысле, поскольку Пушкин — это центр всей русской литературы, а «Евгений Онегин» — это центральное произведение Пушкина, то главный эпиграф к «Евгению Онегину» — это эпиграф ко всей русской классической литературе. Не исключено, что фразу «дар божий» нужно понимать буквально: единым автором у всей этой литературы является «иной разум» и это его эссе.

Роль эпиграфа в одном из произведений русской литературы xix века. (а.с.пушкин. «евгений онегин».)

Эпиграф к роману: “Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — как следствие чувства превосходства: быть может, мнимого. Из частного письма”.

Это — пушкинская характеристика Онегина, но не персонажа романа, а Онегина — автора своих мемуаров. Еще до начала самого повествования название романа увязывается с эпиграфом и посвящением, и это не только дает объемную характеристику героя, но и раскрывает его как “автора”.

“Противодействуя” “издателю”, раскрывшему перед читателем то, что он, рассказчик, стремится скрыть, он разрывает смысловую связку между заголовком и эпиграфом, внедряя по праву автора мемуаров слова: “роман в стихах”, хотя сам же в тексте называет его “поэмой”.

Сочетание “роман в стихах” приобретает особый смысл: “роман, упрятанный в стихи”, — с намеком, что читателю еще только предстоит извлечь собственно роман из этой внешней формы, из мемуаров Онегина. Первой главе предшествует посвящение: “Не мысля гордый свет забавить, вниманье дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя”.

Сразу бросается в глаза двусмысленность выражения “Залог достойнее тебя” (единственный случай в творческой биографии Пушкина, когда он использовал сравнительную степень этого прилагательного) возникает вопрос: кому адресовано это посвящение? Адресат явно знает писавшего и находится с ним в “пристрастных” отношениях.

Сравниваем, в предпоследней строфе романа: “Прости ж и ты, мой спутник странный, и ты, мой вечный идеал…” “Вечный идеал” — Татьяна, о чем писал, в частности, С.М. Бонди. Это ей посвящает свое творение Онегин, а не Плетневу Пушкин — в таком случае посвящение стояло бы перед эпиграфом.

Посвящение уже содержит объемную самохарактеристику героя, относящуюся как к периоду описываемых событий, так и к Онегину-“мемуаристу”. Весомость пушкинского эпиграфа часто отмечалась пушкинистами: из поясняющей надписи эпиграф превращается в выделенную цитату, которая находится в сложных, динамических отношениях с текстом.

Эпиграф может высвечивать часть текста, усиливать отдельные его элементы. Каламбурный эпиграф ко второй главе “Евгения Онегина” выделяет деревенскую часть романа: Русь по преимуществу — деревня, важнейшая часть жизни проходит именно там. Проецируясь на пушкинского героя, эпиграф к четвертой главе приобретает иронический смысл: нравственность, управляющая миром, путается с нравоучением, которое читает в саду молодой героине “сверкающий взорами” герой.

Онегин поступает с Татьяной морально и благородно: он учит ее “властвовать собой”. Чувства нужно рационально контролировать. Однако мы знаем, что сам Онегин научился этому, бурно упражняясь в “науке страсти нежной”. Очевидно, нравственность проистекает не из разумности, а из естественной физической ограниченности человека: “рано чувства в нем остыли” — Онегин стал нравственным поневоле, по причине преждевременной старости, утратил способность получать наслаждение и вместо уроков любви дает уроки морали. Это еще одно возможное значение эпиграфа.